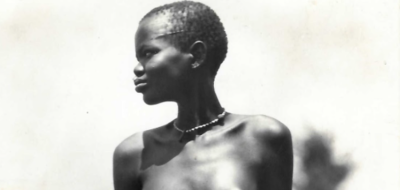

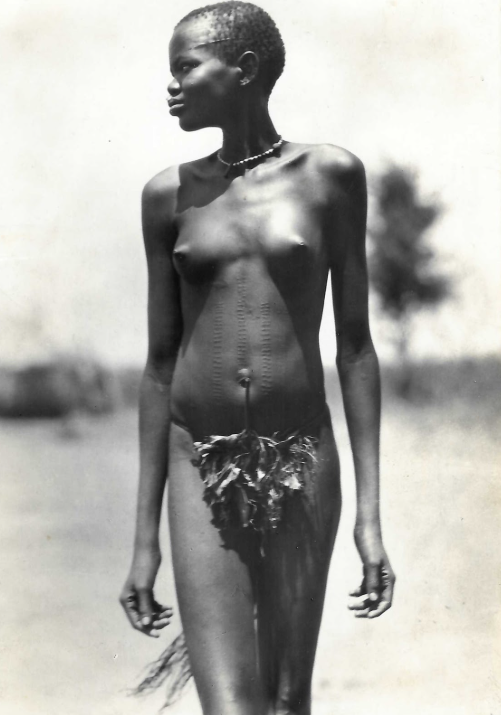

Djur girl, Soudan,

1928,

Tirage argentique,

gélatine d’époque,

18,2 x 13 cm

Il y a quelques mois a eu lieu la 27ème édition de la foire Paris Photo. La galerie avec laquelle je travaille y a participé et les préparatifs ont été intenses. Nous nous sommes appliqués des mois à l’avance à choisir minutieusement les œuvres à exposer, à préparer leurs dossiers et à organiser leur transport. Pour finir, il nous a fallu deux jours entiers d’accrochage. Malgré tous ces efforts, la remarque d’un commissaire nous a fait remplacer, quelques heures avant le vernissage, une importante partie de notre sélection. Il s’agissait de photographies anthropologiques de jeunes femmes et/ou filles nues, originaires de différentes régions d’Afrique. Pour ma part, bien que je connaisse le contexte dans lequel ont été prises ces photographies, je n’avais à aucun moment porté un regard sexualisant ou réducteur sur ces femmes. Leur nudité selon moi relevait plutôt de la simplicité d’un rapport au corps que l’on voit juste parce qu’il existe, ne justifiant pas à mes yeux un prétexte d’oppression ou des fantasmes malsains qui nourrissent l’idée perverse du concept d’exotisme.

Bien évidemment, mon équipe était loin de cette posture. J’ai donc voulu comprendre cette différence de perception à travers les époques en mettant en exergue ce qui influence ma vision contemporaine du nu artistique.

Il est vrai que l’histoire du nu a beaucoup varié au gré des époques. J’ai d’ailleurs fait le choix d’organiser cette analyse à partir de l’Antiquité plutôt qu’aux prémices de l’humanité. De cette manière il sera plus simple de placer l’art dans un contexte sociologique donné, compte tenu de nos connaissances sur les populations qui nous précèdent.

Tout d’abord dans l’Antiquité, le corps nu est voué à un culte. En effet, la représentation des corps est à ce moment de l’histoire motivée par deux raisons principales. La première, par une volonté d’approfondir et de mettre en pratique les connaissances sur l’anatomie du corps humain et la perspective. La seconde est de façonner des canons de beauté, en faisant l’éloge des dieux, déesses et athlètes, avec des représentations des corps aux proportions dites “parfaites” et aux muscles finement sculptés. Cependant, la nudité complète n’échappe pas à une certaine forme de censure. En effet, dans la statuaire grecque, comme l’Apollon du Belvédère ou Aphrodite dite Vénus d’Arles de Praxitèle ci-dessous, les proportions du sexe sont minimisées chez l’homme ou dissimulées dans les représentations féminines par des formes lisses ou des drapés. Les figures ainsi représentées incarnaient donc des symboles nobles et divins.

Copie de la Vénus d’Arles de Praxitèle,

Fin du Ier siècle av J.C.

1,94 m

Copie de l’Apollon du Belvédère,

II siècle ap. JC

Statue de marbre,

2,24 m

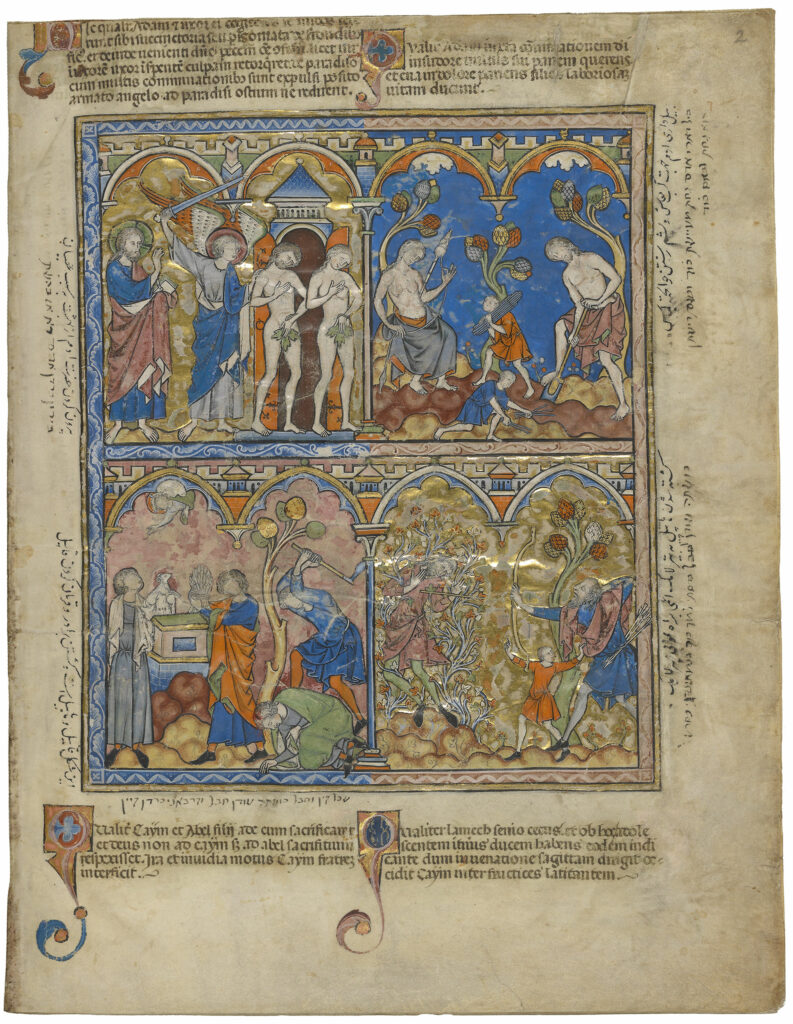

Plus tard, durant le Moyen–Âge, le pouvoir éclésiastique qui régissait la société, a eu une grande influence dans la pratique de l’art. Autrement dit, après un siècle de controverses concernant l’emploi de l’art à des fins religieuses, l’art sacré s’est finalement avéré être indispensable à l’enseignement du christianisme compte tenu de la rareté de l’alphabétisation. Cette volonté de transmettre la parole de l’Église adossée au rejet de l’idolâtrie explique le caractère primitif des œuvres de cette époque. Les représentations pittoresques ne concernaient généralement que les sujets d’ordre religieux. On observe donc que le nu, à ce moment de l’histoire, a été catégoriquement proscrit par l’Église. Seules exceptions faites aux représentations d’Adam et Eve dont la nudité symbolise leur innocence avant la faute originelle.

De fait, la nudité du couple édénique est évoquée d’une façon bien particulière. Nous remarquons non seulement que les sexes ne sont plus représentés, mais aussi que la musculature chez l’homme est extrêmement affinée, de sorte à effacer la distinction des deux genres. Là encore le mot d’ordre est plus que jamais la chasteté, mettant la nudité, au Moyen-Âge, à l’écart du moindre fantasme.

Mosaïque byzantine,

Cycle de l’Ancien

Testament,

XII-XIII siècle

chassés du Paradis

Dureté de l’existence terrestre

d’Adam et Eve,

Gn 3, 23 – 4, 24 ,

Bible de Maciejowski

En revanche, c’est à la fin du Moyen-Âge que les artistes commencent à reprendre les codes de l’Antiquité en remettant au goût du jour le modèle nu en perspective. Les corps sont gracieux et leur genre redevient reconnaissable. Nudité qui impliquait encore la diminution des sexes, par les proportions chez le modèle masculin, ou encore par la posture du corps chez la femme puisqu’elle est souvent représentée courbée avec une main devant le pubis. Pour sa part, Masolino da Panicale a toutefois osé représenter dans sa fresque Tentation d’Adam et Ève, les lèvres d’une Ève au pubis imberbe. La thématique du nu reste donc, à la fin du Moyen-Âge et au cours de la Renaissance, très imprégnée des influences religieuses et mythologiques. Pour faire court, comme dans l’Antiquité, le nu est le reflet de la pureté de l’âme et témoigne donc d’une grande spiritualité.

Par conséquent, si dans la majorité des cas la nudité est partielle, l’effacement des attributs n’est pas seulement assuré par des drapés, mais aussi par des feuilles de figuier. Un recours qui n’a pourtant pas suffit à appliquer la censure, évoquant par sa largeur des proportions imposantes du sexe masculin. De ce fait, dans beaucoup d’œuvres du Moyen-Âge et de la Renaissance apparaissent des feuilles de vigne, plus petites et moins suggestives.

Par la suite, les artistes de la Renaissance poussent les recherches de la représentation du corps au plus près de la réalité. La posture des modèles devient plus complexe. En effet, les corps sont contorsionnés et les muscles sont généralement saillants et fidèlement reproduits. D’ailleurs, Michelangelo règne en maître sur ces techniques pour le moins, très innovantes pour l’époque . Le canon de beauté est là encore revendiqué surtout chez l’homme. Il n’y pas vraiment de place pour la simplicité, les morphologies sont réalistes mais peu communes et la représentation du sexe et de la sexualité reste tabou malgré l’existence, en reclus, de peintures érotiques très explicites datant de l’Antiquité.

La tentation d’Adam et Eve,

1424

Fresque

208 x 88 cm

C’est l’art moderne, avec l’apparition de la photographie, qui marque un clivage entre une perception du nu idéalisé pour être acceptable et une représentation immédiate d’un nu parfois fatigué, confronté à la diversité du corps et à sa vulnérabilité. Un rapport inédit, qui n’implique plus d’icônes, dépeintes par des artistes comme Courbet, Manet ou encore Degas. Les corps deviennent plus réalistes, souvent imparfaits. Courbet ou Rodin par exemple, dans les représentations féminines, explorent la sensualité et la matière corporelle sans idéalisation. Gustave Courbet va même jusqu’à exposer le sexe féminin sans pudeur dans son oeuvre l’Origine du monde. Oeuvre qui a été mal reçue par la critique et qui a offusqué un grand nombre de personnes puisqu’à l’époque le sexe est considéré comme laid et sa représentation n’est pas encore démystifié au point d’en faire le sujet principal d’une oeuvre. Degas quant à lui, est l’artiste qui a réalisé à cette époque le plus de nus. Sa recherche de la nudité penche plutôt vers des postures nouvelles et inexplorées. Les visages contrairement à ceux de Manet sont au second plan voire masqués, et les modèles ne posent pas mais sont en mouvement. Lors de la dernière exposition des impressionnistes, Degas présente une série de nus de femmes faisant leur toilette. Ici, les représentations sont franches sans aucune intention de sensualité. À cette période, le débat sur la ligne entre art et voyeurisme émerge. Le nu devient un objet de consommation autant qu’un sujet artistique.

En parallèle de ces pratiques, les premières photographies de nus sont souvent destinées à un usage érotique voire pornographique. La photographie étant la technique la plus fidèle au monde visible, capturant l’image instantanément et avec précision, elle est devenue le recours idéal pour articuler des fantasmes au plus proche de la réalité.

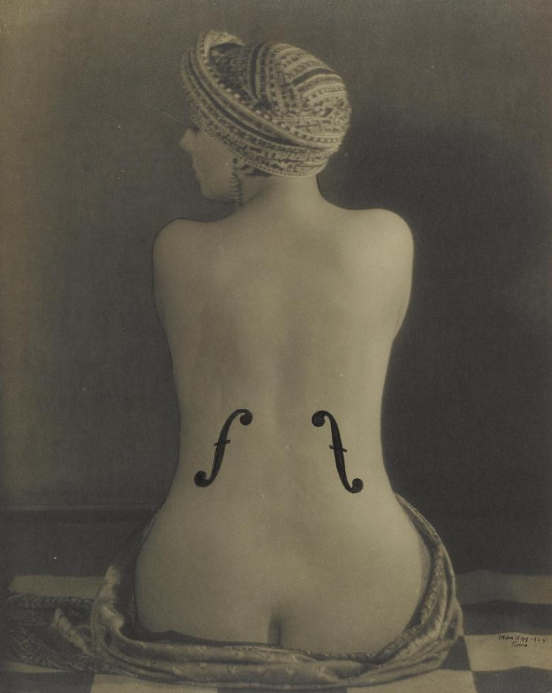

Par ailleurs, en dehors de cette exploitation, la photographie a permis à la fois de capturer l’authenticité des corps, mais aussi de les objectiver à l’instar d’Edward Weston ou Man Ray, bien que ce dernier flirte parfois avec des représentations de nus féminins érotiques.

D’autre part, les questions autour du consentement, particulièrement dans des contextes post-coloniaux (anthropologiques) questionnent la perception du nu photographique. De fait, pour faire écho à mon expérience mentionnée en introduction, la photographie a surtout, à la fin de XIXe et au début du XXe s, servi à des usages anthropologiques, en dissociant le point de vue du modèle de celui du photographe.

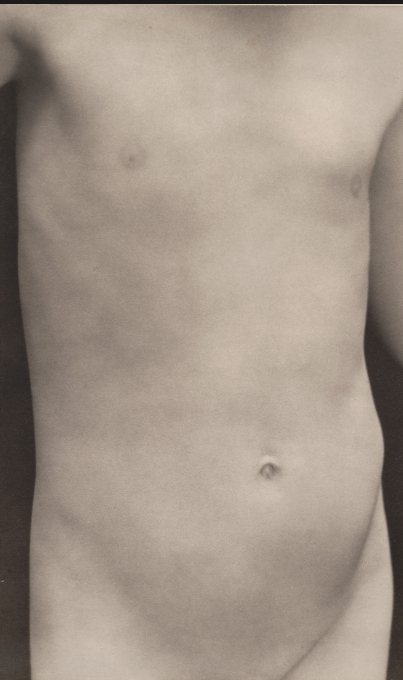

Torso of Neil,

1925,

Tirage au palladium,

23.3 x 14.2 cm

Le Violon D’Ingres,

1924,

Epreuve gélationo-argentique,

31 x 24,7 cm

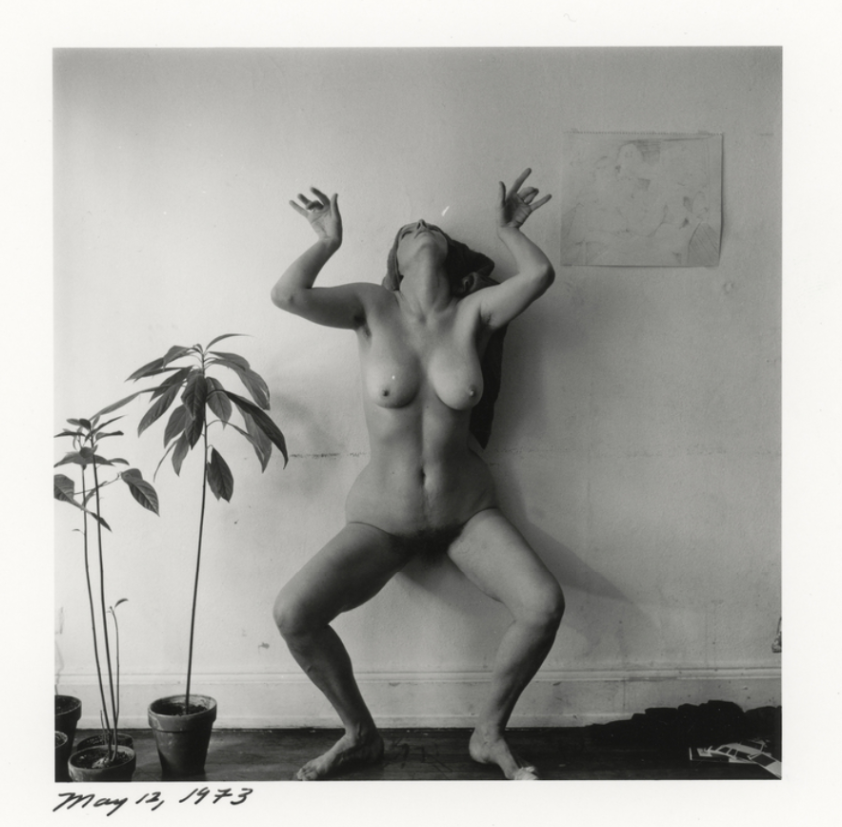

Pour finir, notre époque contemporaine dessine de nouveaux enjeux de la représentation du nu. C’est notamment le cas chez les artistes femmes, pour qui la nudité devient un outil rétrospectif visant à se réapproprier leur corps et à revendiquer leur propre représentation. C’est le cas de Melissa Shook, qui a entamé dans les années 1970 une série d’autoportraits. Le but étant de se (re)découvrir à travers l’objectif, elle apprivoise, sans filtre, un jeu dans lequel elle se met en scène nue face à la caméra. Depuis, les débats féministes et les mouvements contemporains ont élargi la discussion sur le corps, remettant en question les normes traditionnelles et ouvrant la voie à une sexualité pleinement assumée; celle-ci étant désormais largement représentée dans l’art et les médias. Des artistes comme Tracey Emin et Cindy Sherman explorent ces thèmes, mettant en avant des récits de désir, de vulnérabilité et de pouvoir à travers le nu.

Cependant, cette quête de réappropriation ne se limite pas aux représentations féminines. Le nu masculin, souvent associé à des stéréotypes de force et de domination, connaît également une redéfinition. Des œuvres contemporaines telles que celles de Jonathan Meese ou de Pierre et Gilles bousculent les conventions en exposant la vulnérabilité et la diversité des corps masculins. La représentation du pénis, en particulier, est soumise à une attention nouvelle, cherchant à décomplexer le regard porté sur la virilité. En revendiquant une expression érotique éloignée des clichés, ces artistes participent à un dialogue essentiel sur l’identité, le genre et la sexualité, soulignant ainsi que la nudité reste un lieu d’expérimentation et de revendication, tant pour les femmes que pour les hommes.

Série: Daily Self Portraits 1972-1973,

12 Mai 1973,

Tirage à la gélatine argentique,

11.1 x 11.1 cm

En somme, la prise de conscience des enjeux liés à la représentation des corps, révèle une tension constante entre l’admiration esthétique et la responsabilité éthique. Les photographies anthropologiques de femmes nues que nous avons dû remplacer illustrent donc ce paradoxe : comment célébrer la beauté humaine sans tomber dans le piège de l’exotisme ou de l’objectivation ? Cette question demeure fondamentale dans notre approche contemporaine de l’art.

Loin d’être une simple lecture du passé, mon enquête sur la perception du nu met en évidence l’importance d’une conscience critique vis-à-vis de l’héritage culturel qui façonne nos réactions présentes. En définitive, la manière dont nous percevons le nu artistique aujourd’hui est le fruit d’une histoire complexe, qui mérite d’être interrogée en permanence pour favoriser une représentation plus juste et respectueuse de l’humain.